こんにちは!

今回は、自動火災報知設備のP型とR型の違いについてお話ししたいと思います。

実務面で携わっていない人には

イメージしづらい内容かもしれませんが

可能な限りわかりやすく

説明していきたいと思います。

自動火災報知設備の構成

自動火災報知設備は、建物の中で発生した火災を感知し、

在館者にその事実を知らせるもので、

消防法に基づき各防火対象物に設置が義務付けられています。

主たる構成機器としては、

受信機、発信機、感知器、地区音響装置(非常ベル)

が挙げられます。

【資格】取得の近道。【消防設備士甲4】と【第2種電気工事士】の両方を取る方へ。

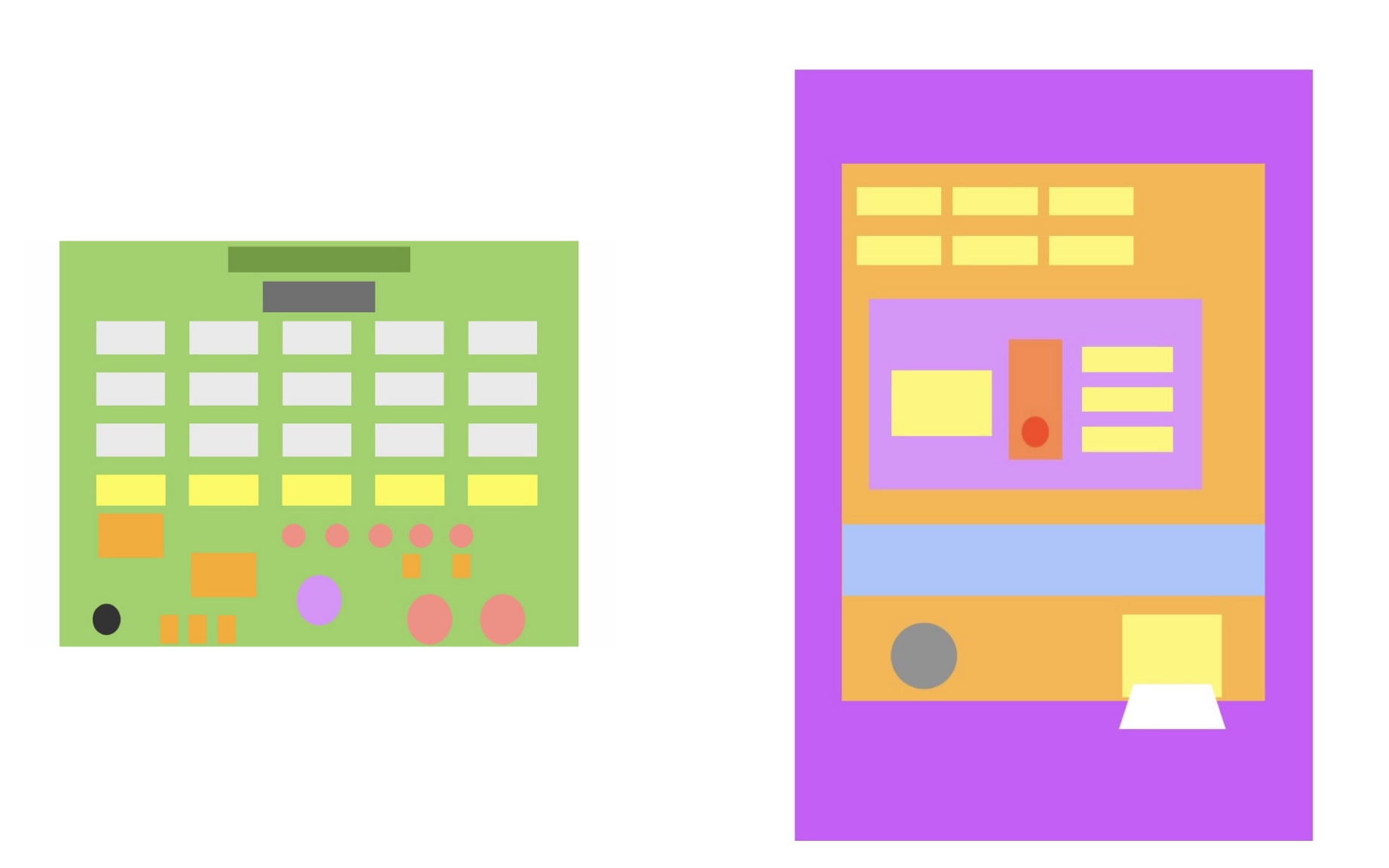

P型システム(proprietary)

まずP型の特徴については以下の通り。

・区域(ゾーン)での警戒。

・一般的に警戒区域600㎡単位ごとに警戒

・配線本数が多い。

・地区窓の点灯による表示。

・警報音は、電子ブザー音または音声警報による。

・記録は出力しない(機種によりオプション対応することもある)

・比較的安価。

P型は、R型に比べると配線本数が多くなってしまいますが

それは感知器や非常ベルなどの端末に繋ぐ配線が、

回線ごとに個別で受信機に繋がっているためです。

感知器や非常ベルが回線ごとにまとまってはいますが、

それらの回線が個別に受信機に繋がっているため配線は多くなります。

つまり回線が増えれば増えるほど、

それに伴い配線も増えてしまうということです。

R型システム(Record)

次にR型の特徴は以下の通り。

・地点(ポイント)での警戒。

・配線本数は少ない。

・液晶画面にメッセージが表示される。

・音声警報

・記録は印字される(内蔵のプリンタによる)

・比較的高価。

R型がP型に比べ配線数が少なくて済むのは、

中継器(一般的に階ごとに設置)を設けることで、

端末の情報を集約できるからです。

例えば自動試験機能付きの感知器は、

各感知器がアドレスを個別に持って管理されていますが、

それらの情報も中継器で一度まとめられます。

まとまった情報は

中継器から、「共通線」を用いることによって

受信機に送られます。

そのため配線が少なくて済み、

コンパクトにまとめることができます。

また、大規模な防火対象物に設置されている

ことも1つの特徴と言えます。

警報表示の方式における違い

P型の警報表示

P型受信機については、

感知器または防火設備(防火戸、排煙設備など)が、

どの地区で発報・作動したのかを、窓枠が赤く点灯し教えてくれます。

R型の警報表示

R型受信機については、

感知器や防火設備が発報・作動すると、

液晶画面が立ち上がり、

発報・作動した場所をメッセージ表示します。

警報履歴もたどることができます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

自動火災報知設備に触れる際、

P型とR型のシステムの違いを理解しておくと、

いざ現場の状況を把握しようとした時、

スムーズに動けるのではないでしょうか。

今後触れる機会がある場合に、

参考にしてみてください。

コメント